Paolo Valesio

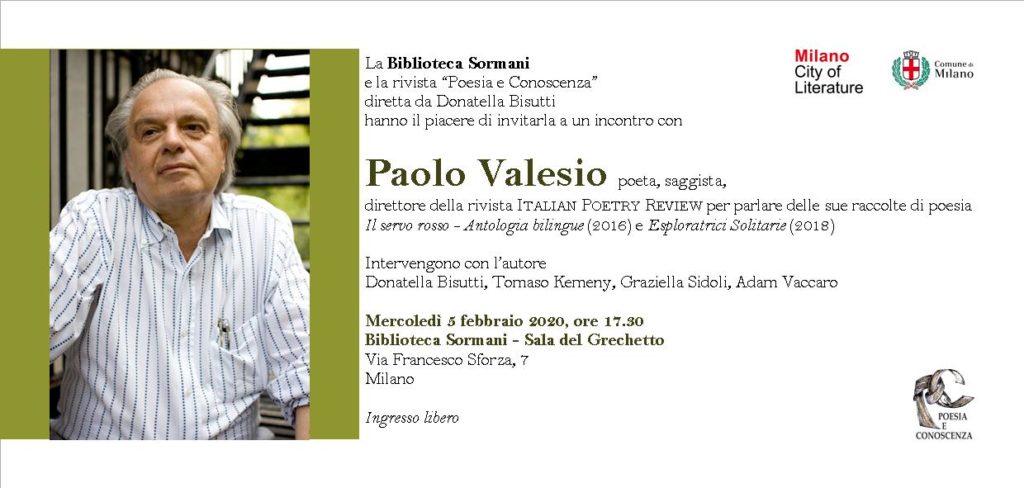

Un incontro alla Biblioteca Sormani di Milano

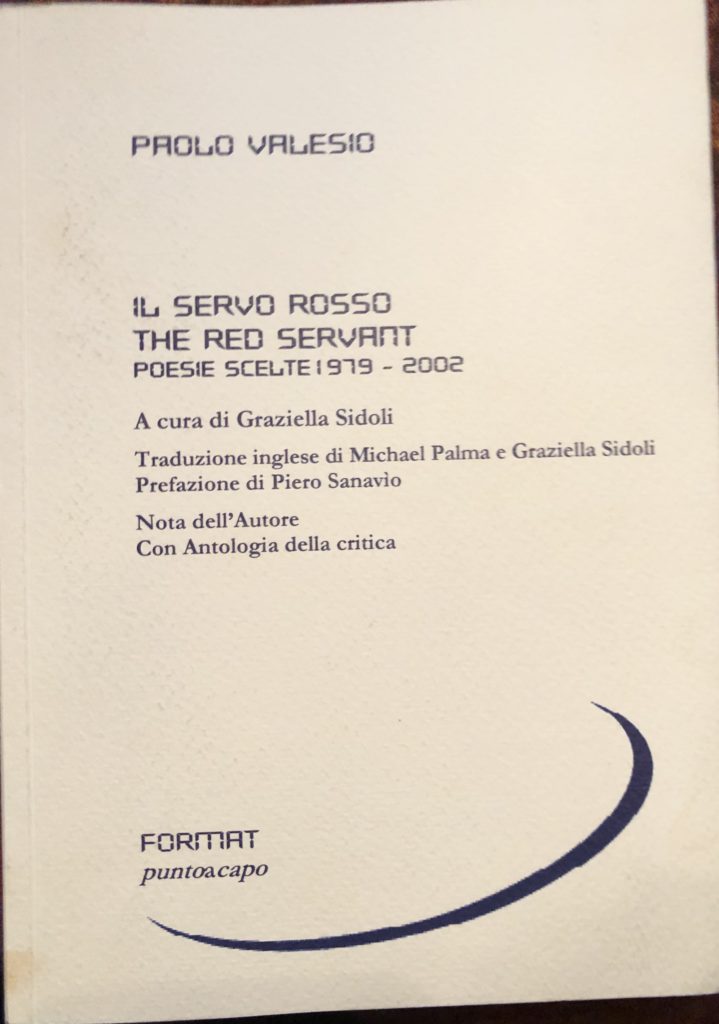

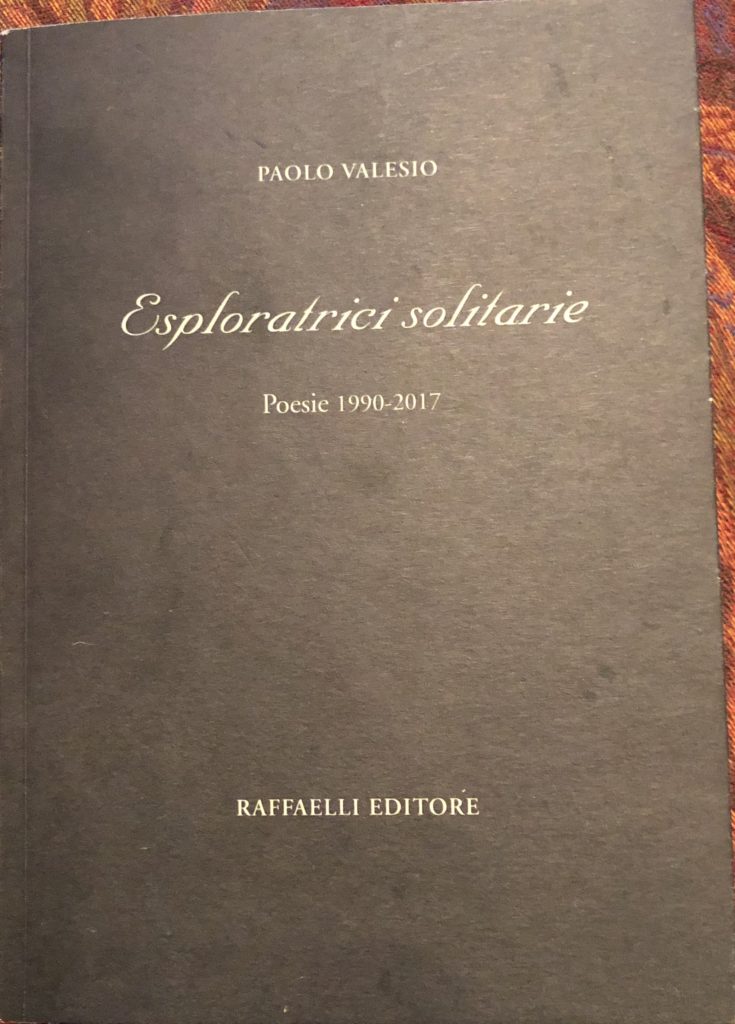

Saggista, poeta e narratore, Paolo Valesio è Giuseppe Ungaretti Professor Emeritus in Italian Literature dell’Università di Columbia a New York, dove ha concluso la sua carriera accademica dopo gli insegnamenti a New York University e a Yale University; dal 2013 è Presidente del Centro Studi Sara Valesio – CSSV a Bologna (www.centrostudisaravalesio.com). A Yale, Valesio ha fondato e diretto lo “Yale Poetry Group”, riunione bisettimanale di discussioni e letture poetiche (1993-2003). Ha inoltre fondato e diretto la rivista “Yale Italian Poetry – YIP” (1997-2005), che dal 2006 a Columbia è divenuta “Italian Poetry Review – IPR” e che opera fra New York, Firenze e Bologna. Dirige la collana di teatro “Persona” per puntoacapo Editrice. Collabora al quotidiano online “ilSussidiario.net” e tiene un blog di critica e letteratura. Ha scritto saggi e libri di critica, curato e co-curato testi letterari. È autore di tre romanzi, di una raccolta di racconti, di una novella e di un poema drammatico in nove scene. In particolare, Paolo Valesio ha pubblicato 21 raccolte di poesie. Fra le più recenti: La mezzanotte di Spoleto (2013); seconda edizione riveduta e corretta (2018); pubblicata in versione inglese: Midnight in Spoleto / La Mezzanotte di Spoleto (con testo originale italiano e traduzione di Todd Portnowitz) (2017) e in francese: Le minuit de Spolète / La mezzanotte di Spoleto (con testo originale italiano e traduzione di Martina Della Casa e Michel Delville); l’antologia bilingue Il servo rosso / The Red Servant (2016), curata da Graziella Sidoli e tradotta da Graziella Sidoli e Michael Palma; e Esploratrici Solitarie (2018).

Before joining the Department of Italian at Columbia University, where he became the Giuseppe Ungaretti Professor in Italian Literature in 2005, Paolo Valesio retired as an emeritus professor from Yale University, where he taught for more than a quarter century, and where for most of this period he was Chair of the Italian Department. Prior to that he taught at New York University, after having studied general linguistics and literature at Bologna University and Harvard University. He has been a Fellow of the Center for the Humanities at Wesleyan University, a Fellow of the Guggenheim Foundation, and a Fellow of the Whitney Humanities Center at Yale University. He has also been honorary president of the American Association of Italian Studies.

The author of numerous critical essays and articles, Valesio has published five books of criticism, fourteen collections of poetry, two novels, one collection of short stories, a novella, and a drama in verse which has been staged in Italy.

Paolo Valesio has founded and coordinated from 1993 to 2004 the “Yale Poetry Group.” He collaborates with several Italian and American critical journals, as well as Italian magazines and newspapers. He founded and directed the journal Yale Italian Poetry (YIP) which will now be published at Columbia University and the Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University with a new title, Italian Poetry Review.

Paolo Valesio’s areas of teaching and research include the literature of the 19th and 20th century, rhetoric in its connection with literary analysis and with spirituality, as well as comparative approaches to contemporary Italian literature, and the theory and practice of creative writing.

Nei giorni scorsi c’è stato un importante incontro alla Biblioteca Sormani di Milano con il professor Paolo Valesio e la sua collaboratrice e traduttrice professoressa Graziella Sidoli, in cui si è parlato della sua poesia e in particolare dell’antologia bilingue Il servo rosso (2016) e della raccolta Esploratrici solitarie (2018), con importanti interventi, che pubblichiamo qui, dei poeti Tomaso Kemeny e Adam Vaccaro.

Un’intervento di Tomaso Kemeny

Ne Il servo rosso il poeta segue il senso pieno dell’essere, ma trova che il senso profondo sia la mancanza; già Tommaso d’Aquino aveva osservato che il finito non può contenere l’infinito, l’essere non risponde, è irraggiungibile e la preghiera come comunicazione è unidirezionale. Dalla poesia La Rosa verde si apprende che la scrittura del poeta mette in fuga la razionalità e “tra le sbarre della gabbia fradicia/ la scimmia del pensiero è ormai fuggita” (nel pensare l’uomo è scimmia di Dio).

Eppure nella poesia “Il Sacro”, nonostante gli “smarrimenti”, l’autore scopre “ma allora queste sono poesie d’amore”. Ma il dubbio torna in forma di tormento: “Forse mentre credevo/sentire il religioso/rabbrividire al sacro/inclinare il devoto al sentimento santo/ forse/ veneravo il reale“.

Il poeta comprende di desiderare l’unione con il Divino: “Io prego e non comprendo/ che cosa sia la preghiera/o è afferrare la coda che salva/ la monistica supplica di unione?“. Il terribile senso del vuoto può venire riempito solo nell’unione con Dio o in Dio.

La poesia di Valesio tende qui al misticismo di Johannes Scheffer, alias Angelus Silesius, un luterano divenuto cattolico che vedeva l’umanità come possibile condizione sopra-angelica. Si vedano in Homo Europeus i versi “il mistico, paziente come un ragno/ fabbrica il soprangelico guadagno”.

“Il verso mistico e casto/è tutto ciò che mi è rimasto”: questo distico è ciò che mi detta la mente dopo avere letto i versi di Paolo Valesio, in lui la bellezza è un surplus angelico.

Tomaso Kemeny

Adam Vaccaro: Il focus espressivo di Paolo Valesio

Un colpo di vento tra le cose, diedi questo titolo, ad alcune poesie allora inedite del post di Milanocosa, che gli dedicai – due anni fa – all’interno della serie Anticipazioni, e che non poteva non farmi ricordare Il soldatino d’aria di Gilberto Finzi. È una immagine che trovo rispondente al moto complessivo di ricerca di senso della poesia di Paolo Valesio, che ora possiamo riguardare nel suo percorso lungo, con i due ultimi libri: Il servo rosso – poesie scelte dal 1979 al 2002 (puntoacapo, 2016, testo a fronte e traduzioni di Michael Palma e Graziella Sidoli); e Esploratrici solitarie – poesie 1990-20187 (Raffaelli Editore, 2018). È un senso che agisce entro l’area labile, imprendibile, intangibile (titolo di un testo di Esploratrici solitarie) della poesia, se intesa come tensione alla totalità dell’esperienza vitale. È l’area del sacro, come sacer, oltre e Altro dal visibile. Che amplia il senso della c.d. realtà.

Che dunque per poter agire deve partire da qui e ora, e non dal cielo. Questo spiega perché ogni testo è corredato da paratesti che, con precisione e acribia, annotano luoghi e date. La scrittura di Paolo Valesio è una sorta di vascello, circumnavigante nel tempo e nello spazio quella forma che chiamiamo poesia, necessaria, quanto più è innervata nelle dinamiche della vita. I testi singoli richiamano e rivendicano, con radici culturali profonde, misura con nodi di barbarie contemporanea (“Ogni guerra è una guerra civile”, scolpita da Pavese e poi da Giampiero Neri). E offre con i propri corpi testuali una varietà e ricchezza di forme, che dicono in primo luogo l’indefinibile della poesia (e della vita), tutta la sua poetenza, la sua capacità di stare dentro e fuori le cose, appunto, “un colpo di vento tra le cose”.

È un vento che insiste nella totalità di ciò che siamo e viviamo, con l’energia incessante della sua apparente inconsistenza. Che rinnova la sua passione di farsi parola-verbo, incancellabile quanto più si invera in una immagine di imprendibilità e illimitatezza, posta in un incrocio di dolore, amore e gioia (“in verità son colpi di dolore/…/ passaggi rapidi fra cuore e stomaco”), che esalta il proprio canto e la propria libertà creativa nel paradosso che apparentemente li nega, entro il limite apparentemente autoimposto, come il dantesco natural burella (Inf. XXXIV), se rispondono a ritmi profondi e biologici che l’Io non domina.

È questa concatenazione fenomenologica che mi consente di dire che il gesto espressivo di Valesio, non ha connotazioni né religiose né mistiche, come lucidamente dice lo stesso Autore. Poesia del sacer, del senso del sacro, che apre e prova a liberare, non a religere e a chiudere.

In relazione a quanto qui sintetizzato, per me la ricerca di Paolo Valesio, è uno dei mille possibili esempi che – entro ciò che ho chiamato Adiacenza – offrono forme di quella che qualifico col termine Terza Riva. Forme né minimalistiche, che tendono a voler dire tutto a volo radente sul quotidiano (con iperdeterminazione del significato), né voli di iperdeterminazione del significante, di narcisismo verbale appagato di sé. Terza riva, come difficile ricerca di conoscenza, al fine di misurarsi con la complessità della perdita di senso, prodotta dalla fase in atto di pensiero unico della globalizzazione neoliberista. È lo stesso percorso mentale che tutti affascina, dalla siepe all’infinito, in cui la tensione al sacro sprigiona sempre lampi di erotismo. Naufragar m’è dolce in questo mare, è una splendida traduzione in versi di orgasmo (mentale e fisiologico), esempio di adiacenza dei diversi livelli della nostra totalità – mente, corpo, spirito, biologia – dai più alti ai più profondi.

Esempi di questo genere nel corpus delle poesie di Valesio, sono costanti e continui. Con tonalizzazioni conseguenti e autentiche, di umiltà e autoironia, e quindi di rifiuto ogni hybris. Conta la ricerca di Musica, Casa di parole e Moti tra Interno ed Esterno. Conta essere nel tra, in una casa di più case, più cuori, più padri e madri nella (ri)creazione incessante della propria casa-identità. Un moto tra vani ignobili e suite nobili, in cui anche il poièin non sfugge a sensi molteplici, contraddittori, biforcuti (“Occorre a ogni umano o poi o prima/ di parlare con lingua biforcuta:/ e come non potrebbe/ se si biforca sotto la cintura/ partendo dal bottone sessuale”). Dunque trampoli paradossali e ossimorici, tra bagliori del giorno e pece della notte, alla ricerca di una pace impossibile, per esserci, tra abissi e magie, che trasformano la notte in giorno.

È adeguata, per questo, la triade teologica di Giordano Bruno: Caos, Abisso, Notte. Il Caos (Dio Padre) chiede il coraggio della discesa nell’inferno dei propri abissi, compresi quelli dell’eros (“Rivelando i seni appuntiti …/ che hanno il frizzo degli angeli ribelli”), non per un paradiso altro, ma per continuare a rinascere qui e ora, in “una notte di antichi inganni e sganni”, con “il coro degli avvoltoi filosofi…:/ ‘Ogni vittoria è pirrica’”. Una ricerca critica, che appartiene all’umano migliore, di qualunque fede e visione, di credenti e non credenti.

Adam Vaccaro

Poesie da Il servo rosso

Tradotte da Michael Palma

MICHAEL PALMA, poeta, ha pubblicato due plaquettes, The Egg Shape e Antibodies; e due libri, A Fortune in Gold e Begin in Gladness; e una plaquette online, The Ghost of Congress Street. Sue poesie, traduzioni e saggi sono apparsi in varie riviste e più di trenta antologie. Le più recenti traduzioni sono di Maurizio Cucchi, No Part to Play: Selected Poems: 1965 -2009, e di Giovanni Raboni, Every Third Thought: Selected Poems 1950- 2004, pubblicate da Chelsea Editions. Altre dodici traduzioni di poeti moderni italiani includono i libri premiati di Guido Gozzano e Diego Valeri per la Princeton University Press, e inoltre libri di poesia di Franco Buffoni, Luigi Fontanella, Paolo Valesio, Maura Del Serra, e altri ancora. La sua traduzione di Dante, Inferno, pubblicata da Norton Press nel 2002, è stata seguita da una nuova edizione nel 2007. In via di pubblicazione sono le poesie di Ennio Contini, e un suo libro di saggistica, Faithful in my Fashion: Essays on the Translation of Poetry.

da LA ROSA VERDE

Vedi?

Qui c’era una bella prigione…

La gabbia era dorata era sospesa

e sotto: Terra terra terra, vola!

Una prigione dorata? Magari …

(« la dorata prigione del vizio»,

disse un papa al bambino nell’udienza;

e quel sottile, quell’eretto e bianco

offriva — non già la salvezza

ma la speranza di una nobiltà

a lui plebeo confuso che guardava).

Ma qui non c’è l’oro matto del vizio;

nemmeno l’oro puro della gioia.

È solo la indoratura

della umana ragione.

Adesso l’aurea crosta si è staccata,

e tra le sbarre della gabbia fradicia

la scimmia del pensiero è ormai fuggita.

Piazza del Duomo, Milano

From THE GREEN ROSE

Do you see?

A beautiful prison once was here…

The cage was gilded and it was suspended

and underneath: Land land land, fly away!

A gilded prison? Would that it were so…

(“the gilded prison of depravity,”

a pope told a little boy at his audience;

and that upright, that pale and slender fellow

was offering – not salvation all at once,

but instead the hope of a nobility

to the boy, a confused plebeian who stared at him).

But here there is not depravity’s mad gold,

nor is there even the pure gold of joy.

There’s only the gilding

of human reason.

The golden crust has all come off by now,

and from between the bars of the rotted cage

the monkey of thought has long since fled away.

[MP]

Cathedral Square, Milan

Versi dipinti su una striscia di seta consunta

Socchiudendo la porta a reticella

getta un pezzo di pane per gli uccelli:

cade vicino,

poco oltre la pietra della soglia

e – per il contrasto

fra il tepore che con sé ha portato

dalla cucina

e l’umida cortina della pioggia

che sta svaporando –

esala una lieve

una improvvisa fumata

che appanna per un istante

l’oro

(la gran pioggia l’ha fatta lucente

fino all’esaltazione)

della foglia su cui è caduto.

Lines Painted on a Strip of Faded Silk

He opens the screen door halfway

to throw a piece of bread out to the birds:

it falls nearby,

just a little bit beyond the stone doorstep

and – through the contrast

between the warmth he’s brought with him

from the kitchen

and the curtain of humidity from the rain

that’s dissipating now –

it exhales a light

and sudden puff of vapor

that tarnishes for a moment

the gold

(the heavy rain has made it bright

to the point of exaltation)

of the leaf on which it’s fallen.

[MP]

Il servo rosso

Stamattina ha cavato fuori l’anima.

Era prima del sole

(se non si desta nel vibrar del buio

perde il suo appuntamento con l’alba).

Ha affondato pian piano la mano

dentro la gola

per alcuni minuti: dolore

(gli sembrava di mordersi la gola

con i suoi stessi denti),

e ha posato il minuscolo uomo

rosso come lacca

(era unto di sangue)

sul tavolo; l’ha ripulito,

quasi fosse cornice d’argento,

con un lembo di pelle di camoscio.

Al momento di riporlo,

le mani hanno un poco tremato:

se non avesse più trovato il posto?

25 gennaio 1995

The Red Servant

This morning he took out his soul.

It was before sunrise

(if he doesn’t wake in the humming of the dark

he misses his appointment with the dawn).

He ever so slowly and gently sank his hand

into his throat

for a few minutes: pain

(he seemed to bite his throat

with his own teeth)

and he placed the tiny little man

red as lacquer

(he was oily with blood)

on the table: he cleaned him up,

rubbing him with a strip of chamois

as if he were a silver picture frame.

But when he put him back,

he felt a bit of a tremor in his hands:

what if he were not to find his place again?

[MP]

January 25, 1995

da VOLANO IN CENTO (Poesie 1999-2001)

ONE HUNDRED IN FLIGHT (POEMS 1999–2001)

TRADUZIONE DI Graziella Sidoli

GRAZIELLA SIDOLI, nata in Italia e cresciuta in Argentina, inizia la sua carriera di professoressa di lingue in varie università americane e poi la continua in “Preparatory Schools” negli Stati Uniti. Ha fondato e diretto una rivista multidisciplinare, PolyText, nella quale per 15 anni pubblica e traduce poeti italiani contemporanei fra i quali Antonio Porta, Roberto Roversi, Gregorio Scalise, Adriano Spatola, Giovanni Cecchetti, Ernesto Livorni, Paolo Ruffilli, Maurizio Cucchi, Maria Luisa Spaziani, Cesare Ruffato, Paolo Valesio e altri. In quegli anni è la principale traduttrice dell’opus poetico di Valesio. Traduce anche il primo capitolo del romanzo di Franco Ferrucci, Fuochi; sei racconti di Paolo Valesio e un suo breve dramma. È stata inoltre consulente della rivista Voices per dieci anni. La sua ricerca sulla traduzione la porta a concentrarsi sul Futurismo Italiano e su Marinetti, e pubblica su YIP (Yale Italian Poetry, in seguito Italian Poetry Review [IPR]), The Devouring Page: Marinetti’s “11 Baci a Rosa di Belgrado”, seguito da altri racconti selezionati da Novelle colle labbra tinte di F.T. Marinetti. Ha inoltre pubblicato saggi e traduzioni su varie riviste e antologie.

Dardo 1

Mi dicon che sei Cristo di dolore

ma per me sei qualcosa come un sole

impassibilmente ardente.

They say you are a Christ of grief,

yet for me you are something like a sun

forever burning unperturbed.

Dardo 2

Ti prego prego prego, prego prego:

portami all’ombra delle tue candele.

I pray and pray and pray and pray to you:

I beg you take me please

into the shadow of your candles.

Dardo 3

Per Bonnie Müller

Ti regalo la ira mia o Signore

(trasformala in passione non furore)

come in punta di spada s’offre un fiore.

I offer you my wrath O Lord

(may you convert it into fire not fury)

as one bestows a flower on a sword’s tip.

Dardo 4

Per Graziella Sidoli

Ascoltami se vuoi: la preghiera

è un intraversabile burrone

e da una ad altra sponda ci intendiamo

a cenni perché le parole

si sfilano nel tempo lasciando unica traccia

smorfie su labbra e come

possiamo intrascoltarci?

Hear me if you wish:

prayer is an uncrossable cliff

and standing on opposite shores

we speak in signs because

words come unthreaded in the wind

leaving a grimace as their sole trace

and how can we

interlace our listening?

Dardo 5

Ho pregato per te: sono avanzato

sotto maschera di parole

e mantello di sussurri

poi sono scattato ho scagliato

il giavellotto e ho inchiodato

al tronco – il dardo continuava,

metallico suono, a vibrare –

l’angeloggetto mirato.

I prayed for you and I advanced

beneath the veil of words

and the wrap of whispers,

then I sprung and slung the javelin

and to the tree trunk I nailed –

the dart, steely sound, still vibrating –

the angelobject gazed.

Dardo 6

Se tu sei desiderio allora vedo

perché di faccia a questo io sono miope.

If you are desire then I see

why facing this I am near-sighted.

10 domande a Paolo Valesio sulla sua poesia

Donatella Bisutti: Mi pare che in questo libro , Il servo rosso, coesistano due diversi percorsi: il primo un percorso metapoietico in cui vediamo il Valesio studioso dello strutturalismo e collaboratore di Roman Jakobson scavare e insieme reinventare il linguaggio spesso distorcendolo fino al limite della sua significanza ; mentre l’altro è un percorso metafisico , una quête dell’Assoluto o meglio, tout court, una ricerca di Dio.Tuttavia mi sembra che questi due percorsi non solo coesistano, e anche necessariamente si intreccino, ma anche vengano in qualche modo a coincidere, a fondersi – e questa è una prima originalità di questo libro – ciascuno concretizzandosi in un “atto”: il primo nell’atto poesia, il secondo nell’atto preghiera. Ecco quindi che ci troviamo davanti a un interfaccia poesia/preghiera del tutto insolito. Vuoi parlarcene?

Paolo Valesio: Sì: esiste, nelle poesie di questa antologia (e in altri miei libri) un intreccio poesia/preghiera, come tu noti giustamente. L’intreccio però (parlo della mia esperienza) può funzionare soltanto se la preghiera sia estremamente libera, senza vincoli confessionali. Ricordo un romanzo incompiuto e uscito postumo (nel 1987) di Truman Capote: Preghiere esaudite (Answered Prayers). Ma lo ricordo solo per contrasto e paradosso; cioè, se dovessi mettere in serie gli elementi di preghiera contenuti nelle mie poesie, li intitolerei “Preghiere non esaudite”. E questo accade perché le mie preghiere, in fondo, non mirano a essere esaudite.

D.B. Che cos’è dunque per te la preghiera, che tanta parte ha in questo libro?

P.V. Rispondo parlando della preghiera nella mia poesia, non nella mia vita (per evitare confusioni biograficistiche). Le mie preghiere-in-poesia o poesie-preghiere sono tentativi di dialogo: con me stesso e con un Altro.

D.B. Il tuo è un percorso mistico ma non mi pare che la tua possa definirsi poesia religiosa , anzi tu stesso rifiuti questa definizione con decisione nella nota introduttiva all’ altra tua raccolta Esploratrici solitarie. Quindi la tua poesia non rientra in un’area confessionale di tipo cattolico benché dia ampio spazio alla figura del Cristo e in particolare al sacramento dell’Eucarestia. Come è stato ricevuto il tuo libro dalla cultura cattolica?

P.V. Il mio libro non è stato affatto recepito dalla “cultura cattolica”, e me lo aspettavo, senza alcuna polemica. A parte l’area della mia esperienza personale della religione (vedi sopra), in cui non entro e non desidero entrare, non adotto né la definizione di “cattolico” (irrimediabilmente corrotta nell’uso italiano) né la definizione di “cristiano” e neppure di “religioso”. L’esperienza di cui parlo è quella che tu hai giustamente richiamato a proposito di Esploratrici solitarie, in cui scrivo fra l’altro che “sento la dimensione trascendente come qualcosa che sempre appare/traspare, e resta sempre elusivo; e inoltre cerco di mantenere una posizione di equidistanza fra la dimensione del sacro e quella del profano. Ciò significa, fra l’altro, che la mia non è poesia religiosa”.

D.B. L’Eucarestia rimane nel tuo libro un atto centrale di cui si sottolinea la materialità:è un mangiareDio, una “manducazione” che qui diventa tutt’uno con quella manducazione della parola di cui ha scritto l’antropologo gesuita Marcel Jousse. Io credo che non si tratti appunto nella tua poesia di un atto che sottolinea un’appartenenza al culto cattolico quanto di un’affermare che la spiritualltà passa attraverso la fisicità del corpo il che è confermato peraltro da tutti i grandi mistici e risulta chiaramente anche dal ministero del Cristo. Sei d’accordo con questa lettura?

P.V. Non posso che essere d’accordo con questa idea che la spiritualità passi attraverso la fisicità del corpo, ma quello che conta è l’orchestrazione, per così dire, di tutto ciò nella ricerca poetica.

D.B. Qualcuno in sede critica ha parlato di una tua ricerca della bruttezza. Paolo Lagazzi ha parlato di una bellezza che a volte ti appare oscena e turpe mentre il repellente diventa una forma di bellezza.Non posso non ricordare che uno dei presentatori del tuo libro nell’incontro alla Sormani, il poeta Tomaso Kemeny, che tra l’altro avendo insegnato aPavia come professore ordinario di Lingua e Letteratura inglese, ha in comune con te anche quest’area culturale e lin guistica, ha scritto un libro dal titolo provocatorio Chi ha paura della bellezza? Qual è dunque il tuo rapporto con la Bellezza o meglio qual è il rapporto della tua poesia – e magari anche della poesia in generale – con la Bellezza ? E specularmente che cos’è per te la bruttezza?

P.V. Non parlo della poesia in generale ma solo della mia particolare e modesta esperienza della poesia. Del resto il tema dell’“estetica del brutto” è già diffuso alla metà dell’Ottocento (libro di Karl Rosenkranz curato dal compianto Remo Bodei). Sono ammiratore di Kemeny e confesso di avergli invidiato il titolo del suo (credo) primo libro The Hired Killer’s Glove (Il guanto del sicario) – titolo che mi sembra metaforicamente entrare nel tema del cosiddetto bello e cosiddetto brutto.

D.B. Credo che ci sia un terzo aspetto essenziale nella tua poesia ed è il prendere atto di uno sbriciolamento del senso, di una frammentazione della coscienza,di una perdita di contatto col reale che connotano la nostra epoca. In questo senso la tua poesia si inserisce in una dimensione molto attuale, mentre la dimensione mistica è di per sé astorica. Il fatto di unire queste due dimensioni, quella esistenziale e storicizzata dell’oggi e quella atemporale della notte mistica è un altro aspetto di grande originalità e anche novità della tua poesia. Condividi questa lettura?

P.V. Non ho difficoltà ad ammettere che la dimensione atemporale o del nunc stans è per me fondamentale. Se posso permettermi un dettaglio: nel Servo Rosso e soprattutto in Esploratrici solitarie le localizzazioni di luogo e tempo sono parte integrante di ogni poesia e in un certo senso costituiscono la “metrica” che contiene e inquadra tutto il testo. Ma nella raccolta che sto scrivendo in questi mesi ho eliminato tutte le indicazioni temporali, lasciando solo le specificazioni di luogo. Mi sembra che anche questo piccolo dettaglio (ma i dettagli sono ciò che soprattutto conta in poesia) abbia un’implicazione che un filosofo forse chiamerebbe ontologica.

D.B. Tuttavia una poesia che si addentra nel territorio di una ricerca spirituale, mistica appare oggi, rispetto alle correnti poetiche dominanti, fuori moda, messa all’angolo e quasi osteggiata, rifiutata. Questo tu l’avverti? Provoca in te un senso di frustrazione?

P.V. A dire il vero mi sembra difficile distinguere oggi correnti dominanti nella poesia italiana.

D.B. Nella prefazione Piero Sanavio afferma che la poesia contemporanea di ispirazione religiosa o mistica non ha avuto in Italia esponenti di rilievo come per esempio in area anglosassone. Tuttavia io credo che questo filone esista, pur essendo per definizione e per natura di poeti solitari e non accorpabili, e annoveri nomi importanti: innanzitutto Rebora, Turoldo, lo stesso Caproni con la sua teologia negativa, lo stesso Luzi , per esempio quello di Il fiore del dolore, ispirato alla vicenda di don Puglisi,,e anche un poeta di cui non si parla mai , Michele Ranchetti. Credi che la tua ricerca poetica abbia qualche affinità con quella di qualcuno di loro, e con chi in particolare? Con chi senti una maggiore consonanza?

P.V. La prefazione di Piero Sanavio, grande amico di cui sento ancora dolorosamente la mancanza, riflette prevalentemente i suoi interessi anglistici e comparativistici. Tutti i nomi che tu indichi sono naturalmente pertinenti, e sono contento che tu ricordi Michele Ranchetti, che conobbi a Bologna in anni ormai lontani. Debbo dire tuttavia, molto sinceramente, che non sento una particolare consonanza con nessuno di questi grandi, mentre li ammiro tutti. Se di consonanza si può parlare ma (fatte salve le debite proporzioni) è una consonanza/dissonanza, citerei soltanto Pier Paolo Pasolini e Amelia Rosselli.

D.B. La tua poesia si può definire anche una poesia “errante” , non ancorata a un luogo ma in continuo spostamento da un luogo all’altro, peraltro ciascuno puntualmente annotato. C’ è chi ha voluto ravvisare in questo un rispecchiamento di una tua vocazione all’esilio, che rifletterebbe per esempio l’aver lasciato l’Italia per vivere negli Stati Uniti. Ma io vorrei leggerla anche come una metafora esistenziale, vissuta e assunta in prima persona, di quell’errare che è la stessa condizione umana, di una condizione angosciante e ineludibile che è quella stessa dell’ erranza biblica, dell’erranza di cui parla il grande poeta ebreo francese Edmond Jabès, e che è anche quella della predicazione di Cristo.

P.V. Se ci fosse tempo di “giocare” con la terminologia, direi che nel mio modestissimo caso esilio è una parola psicologicamente troppo forte, migrazione (con le tragedie in corso) è socialmente troppo forte, italiano-americano è una terminologia troppo istituzionalizzata; mi resta soltanto il termine espatriato, che nella mia situazione attuale dovrei poi precisare come un “dis-espatriato”.

D.B. Una domanda direi inevitabile: come hai coniugato la tua carriera accademica con la poesia, o meglio: quali vicendevoli influssi?

P.V. L’italiano è particolarmente utile, rispetto all’inglese, nel suo distinguere fra due aggettivi: “universitario” e “accademico” (laddove l’inglese conosce solo l’aggettivo academic). Per ciò che riguarda la mia poesia, il lavoro universitario mi è servito soprattutto a leggere molto. Invece, nell’assetto accademico del mio lavoro debbo dire che almeno negli anni iniziali sono stato considerato con una leggera diffidenza, negli Stati Uniti ma soprattutto in Italia. Ma ora la situazione è cambiata grazie soprattutto al mio pensionamento.

Estratti critici

Davide Rondoni

Valesio non solo propone nel mirabolante teatro della poesia italiana, una sua speciale concezione di poema disperso e però coeso, ma ritorna, in modo diverso da quanto formalisticamente taluni poeti di qualche rinomanza hanno recentemente tentato, alle fonti oranti e mistiche di una via importante della poesia. Non a caso qui, pur se come riflessi d’un momento su vetrine a Manhattan o sulle acque del “laghetto” (modesto Monte Ventoso) appaiono i volti di Francesco, di Caterina e di lui, di Paolo – il santo di cui corre il millenario e sotto il cui segno di carità e di conversione che passa per cecità e cambio di fuoco nella parola – credo si debbano deporre queste pagine, a volerle davvero comprendere. Fu proprio Paolo, l’aborto, l’abitato dalla spina nella carne, a dire su Dio con la lingua dell’amicizia e della visione cose che qui tornano e riprendono voce. Nulla in Valesio somiglia agli orecchianti che furbescamente – in quest’epoca di smarrimenti – ospitano nella loro opera riferimenti, citazioni, andamenti presi dal repertorio sacro o religioso, sperando così di scaldicchiare un pensiero privo di visione e una carne annoiata. Qui la parola è raffreddata, i momenti più altamente coinvolgenti non sono quelli più direttamente riferiti a Dio, quanto certe orizzontali occhiate, certe sorprese feriali, certi dialoghi (o duologhi) sconcertanti per rasatura di qualsiasi eccitazione. La presenza delle figure alate di vario genere di uccelli, in un catalogo disseminato che richiama certi deliri pascoliani, da aironi a cardinali a germani, non è solo debito lirico, ma segno della medietà del regno dove si trova l’occhio dello scrittore, che mai va via da “qui”.

Alberto Bertoni

L’altro crocevia tutto ancora da indagare che si è nel tempo incarnato dentro la poesia di Valesio è quello del nesso (vincolante, benché dissimulato con sapienza) tra il sé che coincide con uno dei massimi specialisti internazionali di strutturalismo linguistico, capace di collaborare a suo tempo con Roman Jakobson; e il poeta che esprime con andatura sciolta e pronuncia naturale una polifonia profonda, tutta incentrata su un gioco vertiginoso di anacronismi, di neologismi, (“crocefissionale”, “cristiananti”) o di specialismi dell’antica prosa toscana punteggiati e talora interrotti da molte sapienti aperture a una dimensione sperimentale capace di ascendere direttamente a quella fonte futurista e marinettiana (anch’essa, va da sé, intrinsecamente plurilingue), che è oggi il centrale e prediletto oggetto di studio del Valesio critico: si prendano ad esempio, in questa Mezzanotte di Spoleto, gli efficaci sintagmi derivati da fusione di termini tra loro indipendenti quali “lungo-attraverso”, “mano/leggìo”, “alberi-desideri”, “sentieri-evasioni”.

A ciò si deve senz’altro aggiungere la qualità di una sintassi che, pur fortunatamente rifuggendo dalla pratica massicciamente celibe di anastrofi e iperbati d’ermetica memoria, a un orecchio italiano suona altra, pur senza perdere nulla in fluidità e perspicuità, estranea com’è tanto al gravame della tradizione letteraria quanto alla corrività dell’attuale parlato quotidiano: «no, menzogna: / è accaduto perché si è reso conto / (torbido sorride, / a se stesso rivolto, inorridente)»…

Paolo Lagazzi

Nutrire la parola di silenzio non vuol dire per Valesio risalire alle matrici storiche del modernismo, cioè all’ineffabilità in versione simbolista o ermetica. La sua ricerca comporta anzitutto un lavoro sul corpo concreto della lingua, fuori da ogni pratica orfica, da ogni ideologia dell’aura o della vaghezza lirica, e solo poi una messa a fuoco della parola in quanto esperienza di soglia, in quanto tensione (in senso reale e non metaforico) all’altro da sé. Non c’è infatti parola vivente, per Valesio, che non sia innervata dal bisogno di confrontarsi con tutto quanto sta prima e dopo la sua presa: il silenzio, appunto, e i rumori del mondo; il vuoto e il pieno dei fenomeni; il lato prelinguistico e quello (per così dire) post-linguistico dell’esperienza. Punto d’approdo di questa riflessione è lo straordinario Dialogo coi volanti, testo in prosa, tra il diario romanzato e l’avventura filosofica, nutrito insieme di rigore e di una dolcezza francescana, con riflessi anche buddhisti e zen. Qui il confronto con i suoni, i fruscii e i segnali di cigni, fringuelli, scoiattoli e procioni diventa l’occasione di un serrato corpo a corpo con i limiti e le potenzialità del linguaggio umano: solo piegandosi, con attenzione e flessibilità, a una “logica” del silenzio, a un drastico ridimensionamento delle pretese registiche dell’io, solo facendosi obbediente a ciò che sfugge alla presa delle categorie mentali, e dunque persino alla rete delle definizioni morali, la nostra lingua può rinnovarsi, può ritrovare la freschezza e il calore della vita, dell’Essere.

Corrado Calabrò

Motivazione premio speciale della Giuria Camaiore 2017

La poesia di Paolo Valesio è un continuo tentativo di ascesi, come se alla scala di Jacob si aggiungessero sempre nuovi gradini in funzione dell’anelito a salire ancora. Un anelito simile a quello che ha spinto Reinhold Messner a sciare il K2, anche senza bombole di ossigeno. Cosa lo spinge? E’ un anelito religioso -specie in queste poesie dal 1979 al 2002- o comunque mistico, o no? Lo stesso autore s’interroga: “E’ un libro/d’un monaco innamorato/Che però qui non parla/del suo amore per Dio./O invece/ sì invece che ne parla”.

Prodotto dalla fede (tormentata, come ogni vera fede) o metonimia dell’afflato poetico, la poesia di Valesio -vuoi che parli con Cristo, vuoi con l’altro se stesso che c’è in ognuno di noi- nasce comunque dall’insofferenza per la banalità, per la convenzionalità del comune modo di esprimersi, di vedere. La realtà -o l’ultrarealtà?- si scorge non direttamente ma nei riflessi dell’altra sponda nell’acqua del lago, come nelle ombre della caverna di Platone.

Ma, nonostante il costante anelito dell’ascesi anche quando si riesca ad attingere la cima, lassù non si può sostare “On n’est jamais en haut”: la gravità del nostro corpo ci riporta in basso. Cosa resta? Resta la ricerca perseguita con sensibilità e con profondità d’impegno, ch’è l’unica forma di avvicinamento alla vertà concessa all’uomo -come pregava Kant-; resta il tentativo inesausto “d’uscire/dal carcere del tempo”, resta l’irrinunciabile volontà di salire comunque, tanto da desiderare che la propria tomba sia nel ventre d’un avvoltoio; resta la poesia come unico modo di provare a far sì che noi e la nostra vita c’incontriamo.

Si, perché se la vita che crediamo di vivere ci bastasse, non si ricorrerebbe al tentativo -irrinunciabile e disperatamente sfuggente- di coglierne il senso/non senso in un verso, come fa Paolo Valesio

Poesie da Esploratrici solitarie

dall’introduzione Una Testimonianza di Paolo Valesio

Parlando dalla mia personale esperienza: non ogni raccolta di poesie è (né deve essere) un libro, nel senso in cui quest’ultimo termine evoca qualcosa di simi- le a una narrativa in qualche modo strutturata. Ma a chi (come il presente autore) considera questa raccolta come un libro, può esser permesso di precisare perché egli la pensi così. Vedo questa raccolta come un libro in quanto, pri- ma di tutto, vi è in esso una sorta di narrativa, di trasfe- rimenti da luogo a luogo (paesaggi che si specificano in città e si concentrano in dimore); ma soprattutto, libro in quanto questo insieme di poesie si attua come discorso, di volta in volta ricominciato e ri-definito come serie di “squadrate” costruzioni metriche nel senso detto sopra – in un continuo gioco di stasi versus movimento.

All’interno di ciascuna delle tre sezioni in cui è diviso il libro si riparte ogni volta, in un certo senso, da zero: cioè si ricomincia la successione cronologica dei testi – là do- ve è stato possibile recuperare la data. (In ogni caso, l’e- nigma del tempo persiste come una torsione nel corpo.) Può sembrare che abbia parlato anche troppo; ma in realtà non ho detto nulla, rispetto a quello che (senza negarsi al- la loro solitarietà) diranno le Esploratrici.

Paolo Valesio

Lungo il torrente Sàvena (Bologna),

22 giugno 2018

Imitatio Christi, 1

Gli occhi della sua mente non pervengono

a veder come sia il Santo Volto –

eppure non rinunzia:

le sue visite all’arte e alla vita

mirano tutte in fondo

a trovare quel viso.

Comincia in questi giorni

a pensare che il Volto

stia anche nello stampo

e concava forma

del suo stesso viso

tra le palme affossato

mentre l’ostia si sbriciola in bocca

e dentro il corpo si espande.

Laghetto

7-9 marzo 2004

Imitatio Christi, 2

Da Giuseppe, Gesù ha imparato

la carpenteria

dell’universo mondo.

Lui invece, avendo fallito

ogni sua costruzione,

è ridotto a rendere

omaggio disperato

al Figlio del Falegname

con un’arte più povera e più tenue:

la tessitura dell’intellezione

che estende gli invisibili notturni

fili delle preghiere.

Bologna

Via Guerrazzi

12-14 maggio 2004

L’anticamera del ‘Credo’

Ha ascoltato alla radio una canzone

che diceva “Do you believe in fate?”

ma aveva creduto di sentire:

“Do you believe in faith?”

e ‘Sì’ ha risposto,

parlando al parabrezza

e all’aria carezzante

traverso il finestrino:

‘Sì, io credo che esista qualche cosa

di roccioso e di vitreo: la fede;

e in sua bellezza io credo

e penso anche di credere

nel midollo nascosto

dentro la scintillante

e diamantina pietra

(il midollo leonino)

e questa persistente impressione

di esser possesso da una convinzione

vivacizza talvolta la mia vita

nel momento in cui sta per abbattersi’.

North Branford – New Haven

11 settembre 2004

L’antica danza

Di Rumi, del poeta danzatore

egli è ammiratore

ma non riesce a salire alla sua estasi.

Lui scriba oscuro rùmina

pesante sul terreno.

Ma anche quaggiù si stende

la tenera la dolce

mano leggera.

Laghetto

4-5 dicembre 2004